Restitutionsfall Akpini royal regalia

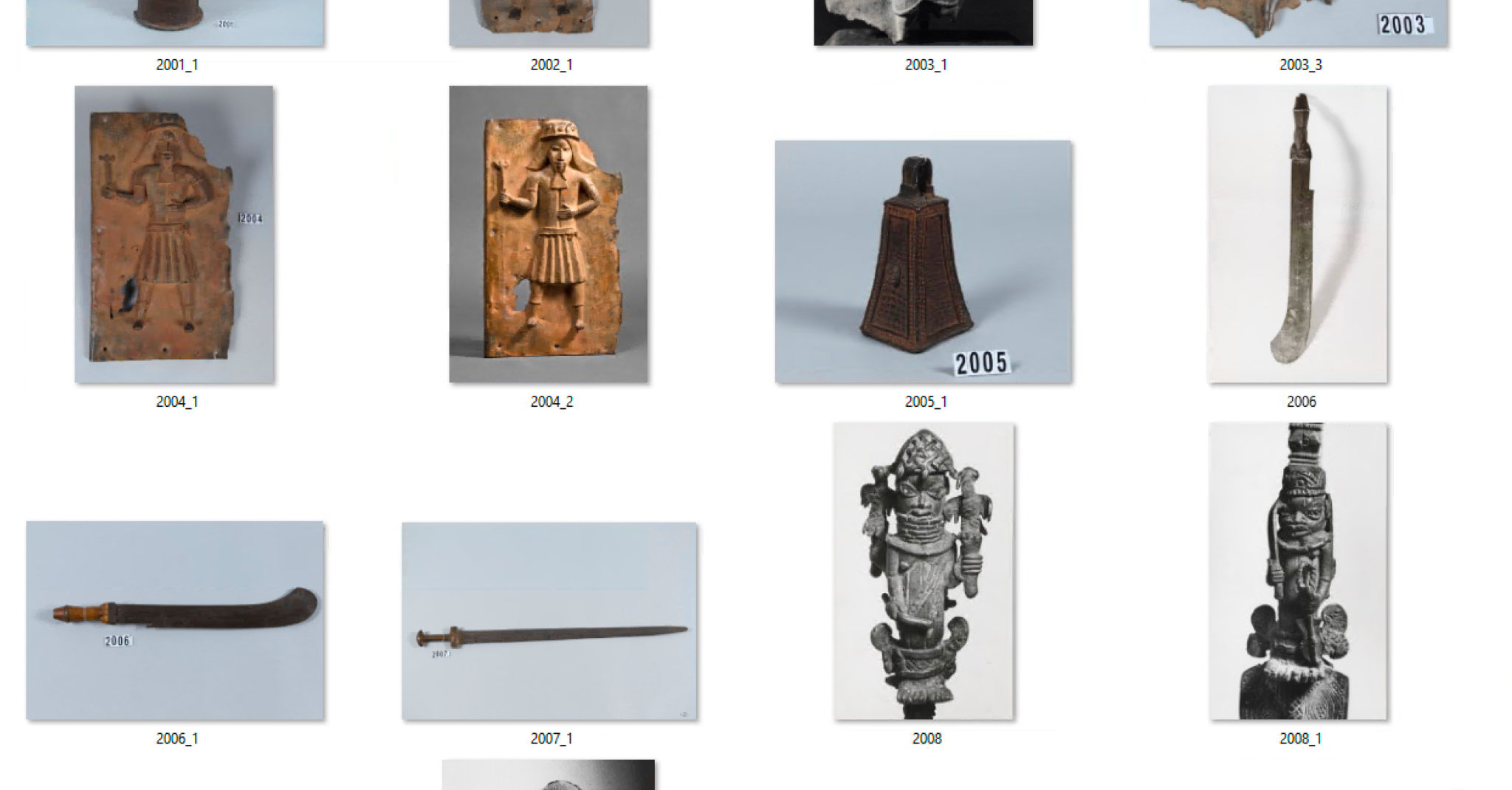

Die internationale Fellow Group IFG 5 am Merian Institute for Advanced Studies in Africa (MIASA) forschte zu einem Restitutionsfall in der Akpini Traditional Area in Ghana. Die als „Akpini Royal Regalia“ beschriebenen Objekte wurden zwischen 1895 und 1914 während der deutschen Kolonialzeit in Togo geraubt und nach Deutschland gebracht. Sie sind momentan im Besitz des deutschen Ethnologischen Museums Berlin.

Das Anliegen der Gruppe war es, „die Debatte über Restitution von der praktischen auf eine epistemologische Ebene zu verlagern“. Dies soll durch a) die Vervielfältigung von Stimmen und Erzählungen von Interessensgruppen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene und b) durch eine Vervielfältigung der Perspektiven geschehen.

Yagmur Karakis führte mit einer der beiden Convenerinnen, Prof. Dr. Stefanie Michels, und einem der Fellows, Prof. Dr. Martin Doll, bei einem gemeinsamen Austellungsbesuch im MARKK Hamburg im Februar 2022.

Martin Doll ist Medien- und Kulturwissenschaftler mit unter anderem dem Forschungsschwerpunkt (post-)koloniale Medienwissenschaft. Neben seiner Tätigkeit als Juniorprofessor am Institut für Medien- und Kulturwissenschaft der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, war auch er als Senior Fellow am MIASA.

Er hat die Ergebnisse des Projekts in einem Film dargestellt.

Auch Museen kommt bei Restitutionsfragen natürlich eine besondere Rolle zu. Hier spricht Martin Doll über die Rolle und Funktion des Rautenstrauch-Joest-Museums.

Stefanie Michels ist Leiterin der Abteilung Globalgeschichte am Institut für Geschichtswissenschaft der Heinrich-Heine-Universität. Sie forscht unter anderem zu regionaler Globalgeschichte und zu Restitution von Kulturgut aus kolonialen Kontexten.

Nicht nur unterschiedliche Interessensgruppen machen Restitutionsfragen sehr komplex. Auch unterschiedliche Geschichten und Situationen vor Ort tragen dazu bei.

In Kamerun gibt es seit 2016 einen Bürgerkrieg. Anglophone Separatist*innen wollen die Unabhängigkeit des anglophonen Landesteils erreichen.

Nach der Niederlage des Deutschen Kaiserreichs wurde die Kolonie an Frankreich und Großbritannien übergeben. Der nun britische Teil hat bei einem Referendum zwischen einer Anschließung zu Kamerun oder zu Nigeria abgestimmt, es gab allerdings keine Option zur Unabhängigkeit. Der nördliche Teil entschied sich für eine Anschließung an Nigeria, der südliche für eine Anschließung an Kamerun. Heute besteht Kamerun also aus frankophonen und anglophonen Gebieten.

Der Vorwurf an die Regierung ist nun, dass die anglophonen Gebiete benachteiligt werden würden und die offizielle Zweisprachigkeit des Landes untergraben werden würde.

David Simo ist Germanist und Leiter des Deutsch-afrikanischen Wissenschaftszentrums. Sein Forschungsbereich umfasst neben Literatur und Interkulturalität auch den Postkolonialen Diskurs und Literatur- bzw. Kulturwissenschaft.

Kommentar posten